全国に13施設ある国立ハンセン病療養所の一つで、都内では唯一となる多磨全生園(東京都東村山市)は、園が行なってきた緑化活動を通して療養所を人権の学び場「人権の森」とする将来構想の策定を進めている。2024年5月1日現在、多磨全生園に暮らすのは94人。平均年齢は88歳を超え、ハンセン病問題を当事者が解決するのに残された時間は限られてきている。「らい予防法」により国が長年強制隔離をしてきた歴史を後世にどう伝えるのか、差別や偏見の歴史を繰り返さないために何ができるのかが喫緊の課題となっている。

資料館学芸員 関心の低さ痛感

今年3月に厚生労働省が初めて「ハンセン病問題に係る全国的な意識調査」を実施した。未だ35%の人がハンセン病に差別意識があることが判明し、また18歳から29歳の若者層の約70%が無関心層だと分かった。国立ハンセン病資料館学芸員である木村哲也さんは「あまりにもハンセン病問題に関心が低い結果が出たことは、これまで当館の啓発活動が十分でなかったと真摯に受け止めている」と語る。「現在は国立ハンセン病資料館のYouTubeチャンネルなども用いて無関心層へのアプローチも大切にしているが、広島の原爆資料館に比べると訪れる者は格段に少ない」と嘆いた。

多磨全生園と東村山市が進める将来構想

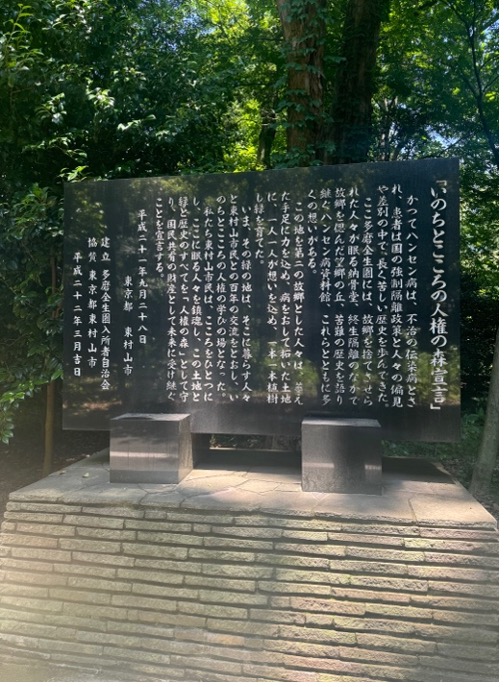

1909年9月に開園した多磨全生園には、入所者自らの手で木を植え、育ててきた長い歴史がある。戦中戦後の燃料不足で、多くの樹木が伐採されたが、1948年からは同園内に緑化委員会が組織され入所者による寄付金で植樹活動が行われてきた。緑化委員会はその後自然解消していたが、1971年に再度設立され、1983年から入所者を中心に、一本5000円で希望すれば植樹した木に氏名をつける「一人一木運動」や、家族への思いを込めて入所者たちの故郷から苗木を取り寄せて植えてきた「県木の森」など、様々な緑化活動を行ってきた。2002年には、アニメーション作家の宮崎駿監督の提案で、ハンセン病療養所の歴史的価値を持つ建造物や史跡すべてを、その豊かな緑とともにハンセン病記念公園「人権の森」として保全・保存し、後世に伝える役割を果たそうと「人権の森」構想を立ち上げる。約35万平方メートルもの広大な敷地に約3万本の樹木と草花が生い茂る中、多磨全生園入所者自治会の職員の一人は「ただの木じゃない、この一本一本にはここで亡くなった人の思いがこもっている」という。

将来構想の中には、保育園の誘致も含まれる。保育園の設置は、強制堕胎により子どもを持つことを許されなかった入所者のせめてもの念願だったという。2012年7月、敷地の一角に花さき保育園が移転建設され、保育園の行事は、全生園内の広場や施設を借りて行っている。

交流の場を奪ったコロナ禍

入所者自治会は、東村山市や地域コミュニティづくりに寄与するNPO法人東村山活き生きまちづくりの協力を得て、春の桜まつり、夏の納涼祭、文化の日を記念した秋の全生園まつりなどを催す。2005年からは市民団体の協力のもとボランティアとして敷地内の清掃活動に参加するなど、療養所を社会へ開放する取り組みを進めてきた。

しかし、コロナ禍が引き金となって、地域に開放してきた行事はストップされているという。「やっとここまで来たのに、またふりだしか」という嘆きが入所者自治会内でも聞かれる。入所者と市民との交流の場を維持しようと、現在はオンラインでの話し合いの場を設けるなど、リモートで入所者と市民を繋げる活動を続けている。リモート交流では施設の保存や新しく建設したい建物・施設についての提案等が行われたが、自治会の願いは主に二つに絞られる。一つは、誰でも気軽に、何度でも訪れることのできる場所にしたいという願い。ハンセン病問題や人権問題について学びたい人が来る場所であることはもちろん、地域に開かれた場所を作り、訪れた人がいつの間にか学び考えることができるような場所にしたいという思いだ。もう一つは、今までハンセン病問題や人権問題について知らなかったり、考えたことがなかったりした人々にも共に問題について考えてほしいという願い。ハンセン病患者の当事者ではなくても、伝えたいことをバトンとしてその想いを受け継ぐことはできるのではないかと期待する。

「人権の森」構想実現へ向けて

ハンセン病問題を伝えていくバトンを今、どう引き継ぐべきかが問われている。多磨全生園もいずれは終わりを迎える。しかし、ハンセン病問題が問いかける人権啓発は終わらない。そのときに残せる「人権の森」構想実現のためには、支援・協力が欠かせない。強制収容にあった入所者にとって精一杯生きてきた大切な場所であり、後世につなぐための「人権の森」構想だが、木の一本一本を維持するのに費用を要するため、多磨全生園入所者自治会は東村山市への寄付を通じた支援への協力を呼びかけている。

6.png)

6-300x111.png)