日本の私立大学の授業料は4年間で平均約384万円と重い負担だが、それでも私大のうち約3分の1が財政赤字に陥っている。少子化などの問題に加えて近年の物価高騰の影響を受けていることが要因だ。この問題を解決するために寄付に詳しい専門家は「寄付による財源確保」を指摘する。さらに大学関係者は「財政が潤えば奨学金や留学枠の拡充など学生のためにできることが増える」と話す。

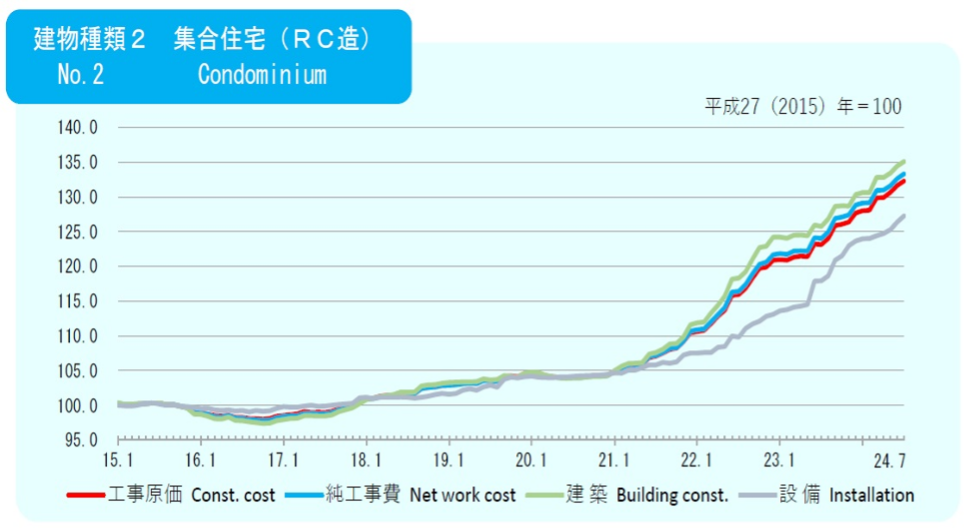

増えていく建設費

日本の大学財政が厳しい背景には少子化の影響と大学数の増加という要因がある。政府の人口推計によると18歳人口の減少が続いており、1993年には約198万人いた18歳人口が、2023年には約110万人とかなり減少している。それに反して大学数の増加は著しい。大学設置基準の緩和により、大学の数が増加したのだ。政府の学校基本調査1993年、2023年によると1993年には534校だった大学が、2023年には810校に増加している。これにより学生の奪い合いが激化し、経営が厳しくなっていることがうかがえる。その結果、文部科学省「データで見る私立大学経営 日本私立大学振興・共済事業団 令和4年」によると2020年時点で私立大学608校のうち経常収支比率が0%未満である大学が191校である。つまり私立大学のうち3割は赤字に陥っているのだ。

早稲田大学キャンパス企画部施設設備担当課長の田中聡さんは「総工費が当初予定の1.4倍程度に増えた」と打ち明けた。早稲田大学では2023年、主に教育学部などに使われる「早稲田キャンパスE棟」の新設に着工しており、2027年に竣工予定だ。近年の物価高騰の影響で、当初予定していた総工費よりも上昇したという。一般財団法人建設物価調査会によると、ここ10年での建設費の上昇割合は平均1.3倍と著しい。

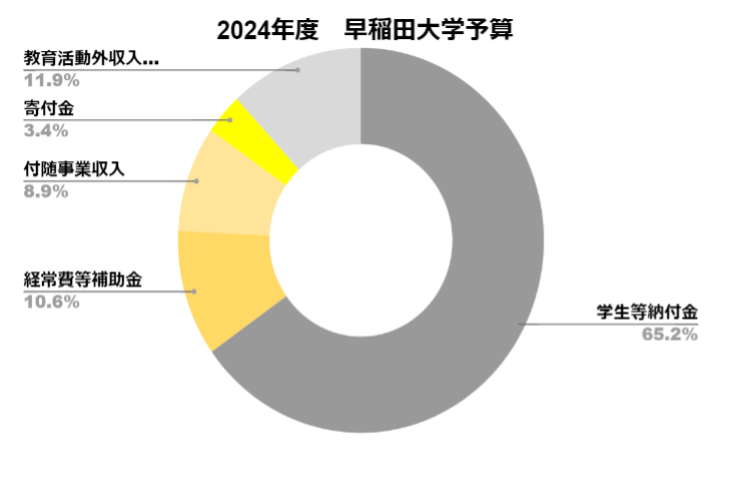

こうした物価上昇も大学財政を苦しめている要因の1つだ。物価上昇に伴い、増え続ける出費をどう補填するのか、その対策の1つに「寄付」が挙げられる。寄付収入金額の例を挙げると東京大学54.1億円、京都大学133億円、慶應義塾大学69.3億円。早稲田大学は43.4億円だ。これは早稲田大学の予算全体の3.4%にすぎない(いずれも大学発表の2023年度決算に基づく)。

大学運営費を主に占めるのは国からの補助金と学生からの学生等納付金だ。学生等納付金とは授業料、受験料、入学金など学生が大学に支払う金を総称したものだ。文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」2023年度によると大学の4年間の授業料だけで国立大学は約214万円、私立大学は平均約384万円ものお金がかかる。私立大学の平均授業料は国立大学と比べると約1.8倍となる。このことから特に私立大学の学生またはその保護者は重い金銭的な負担を強いられているということが分かる。

寄付が増えたら嬉しい

法人からの寄付を担当する早稲田大学総長室社会連携企画担当課長の藤原浩明さんは「寄付金が集まれば学生のためにもっと奨学金が出せる」と話す。藤原さんは「寄付金を通じて奨学金、研究、留学制度を拡充させることはより良い人材を育成することになる。その結果、『社会貢献』につながるのだ」と指摘する。こうした想いを持って寄付を集める藤原さんだが、より良い教育のために日本における寄付文化の普及を訴える。

藤原さんは多くの団体から早稲田大学を寄付先に選んでもらえるように、様々なインセンティブを創出することに注力している。例えば法人(企業)に向けては大学と共同研究プロジェクトを実行したり、学生向けに企業講座を開催したりしている。また卒業生に向けては定期的なイベントを開くなどして大学教育への理解と寄付を募っている。藤原さんは「大学機関への寄付が多くの人の選択肢の一つになれば」と述べる。

寄付が寄付を呼ぶ

大学への寄付に詳しい鎌倉女子大学の福井文威教授は「寄付は補助金、学生等交付金に続く第3の財源になり得る」と指摘する。

福井教授は「近年の激しい国際競争の中で、日本が高度な科学技術や教育水準を維持していくために寄付金の役割がますます重要視されている」「大学運営の基盤は国からの補助金や授業料によって支えられるが、寄付によって財政的な余裕が生まれると、チャレンジングな研究に挑戦したり、奨学金をさらに拡充させたりすることができる」と話す。

一方でデメリットにも目を向けなければならないと指摘する。1つ目は寄付の安定性だ。「寄付はその時々の経済状況や社会的関心に左右されやすく、長期的に安定した資金確保が難しいということが課題だ」と話す。2つ目は特定の支援者の影響力だ。「大口の支援者がその経済的な影響力から大学教育に過度に介入してしまう可能性があることがアメリカでは指摘されている」と説明する。

こうした側面に留意しながらも、大学の寄付募集においては「在校生や卒業生などとの長期的な信頼関係を築くことが、継続的な寄付を集めるという点で重要だ」という。寄付を集める方法は様々あるが、人々が自発的に寄付をしたいと感じてもらうためには「助けられた経験が鍵になってくる」と話す。

具体例を挙げると、電車で席を譲られた経験がある人は、今度は自分が他人に席を譲る気持ちを持つように「寄付による給付型の奨学金によって支えられた経験」であったり、「卒業後も大学での学びや人的なネットワークから恩恵を受けた経験」などがある人は寄付を行う傾向にあると福井教授は分析する。「寄付によって支援された人が、さらに他の誰かを支援をすることで、支援の輪が広がっていく」と語った。

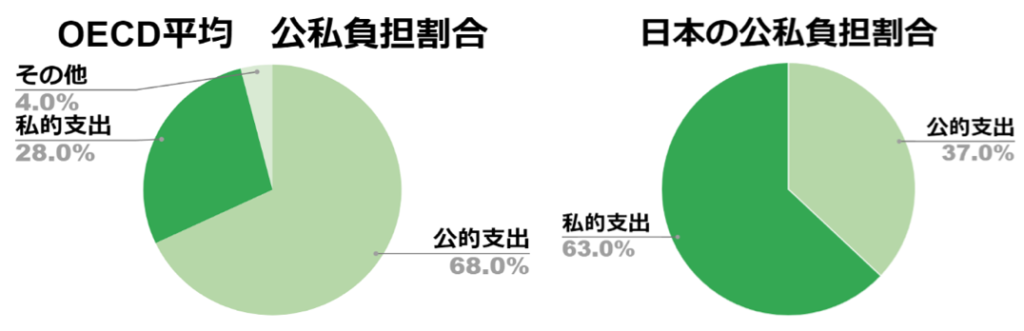

国による教育支出 少ない日本

大学の収入源として寄付に注目が集まる一方、日本が教育分野に対して支出する金額が他国と比べて見劣りすることを示すデータがある。OECDが発表している教育における公私負担割合だ。私的支出の割合を見れば、教育においてどのくらいの割合で教育を受ける側が負担しているのかを判断できる。

この図から、割合として日本政府は他国と比較してあまりお金を出していないことがわかる。各大学が寄付を求める動きの背景にはこうした根本的な問題がある。

6.png)

6-300x111.png)