しらさぎ動物病院(東京都中野区)の副院長で、里親募集を目的とする猫カフェ「しらさぎカフェ」のオーナーでもある獣医の常安(つねやす)有希さんは小学校の頃から路上に捨てられた猫を家に連れて帰り、世話をしてきた。「猫との関係は対等。自分のために猫がいるわけではない」と地道な自身の活動を振り返る一方で、近年SNSで保護動物の里親募集を謳いながら、実際には応募した里親に高額な支払いをさせるなど、営利目的が強く疑われる繁殖業者や保護団体の活動が見受けられることに違和感を示す。これについて、動物の法の専門家からは、現行の動物愛護管理法にはすき間もあり、悪質な商法を防ぎきれていないとの指摘も出ている。

自転車のかごに猫砂と餌を入れて

幼い頃から大の猫好きだったという常安さん。育った奈良県の田舎では、山林や道端に猫が捨てられていることは珍しくなかった。そんな猫たちを学校からの帰り道にごっそり家に持って帰ったという。

「公園で死にそうな子を助けたりは兄弟も母もやっていたので家にはたくさん猫がいました」と常安さんは当時を振り返る。

しかし、すべての猫を飼い続けることはできない。健康状態を良くしてから里親を探すのが、実母の方針だった。「猫砂と餌と一緒に自転車のかごに入れ「いりませんか」とご近所を回っていました。結構引き取ってくださるものなんです。『中村さん(常安さんの旧姓)のお嬢さんが言うから、しょうがないから飼おうか』みたいな感じで母に電話があったり」

常安さんは高校生まで、そうした地道な保護活動を続けていた。大学進学、勤務獣医師を経て動物病院を開業してからも、その想いは変わることなく、待合室にケージを置いて里親募集を続けた。

あるボランティアの死が伝えた使命

常安さんの保護猫活動に大きな影響を与えた一人の猫ボランティアがいた。病院を開業してからその女性は週に何度も保護猫を連れて病院を訪れ、常安さんとも深い親交があった。

「ネット上でも有名な猫ボラさんで、本当に熱心な方でした」と常安さんは振り返る。彼女は様々な飼育放棄の現場に足を運んでいた。また、人と動物の共生を考え、悪質なブリーダーに対してこんなやり方はないのではと抗議するなど、常に最前線で戦っていた。2011年3月11日の東日本大震災後には、東京電力福島第一原発事故で住民が避難した地区に取り残された猫たちの救出と保護に取り組む。

だが、彼女は献身的に活動する中で大病を患い、亡くなった。このことは周囲の多くの人々に在り方を考えさせた。そして、常安さんの活動にもつながっていく。

「亡くなったのを聞いて、私がやらなきゃいけないかなって」と常安さんは振り返る。そして彼女の仲間たちの協力もあり現在の「しらさぎカフェ」も立ち上がることとなった。

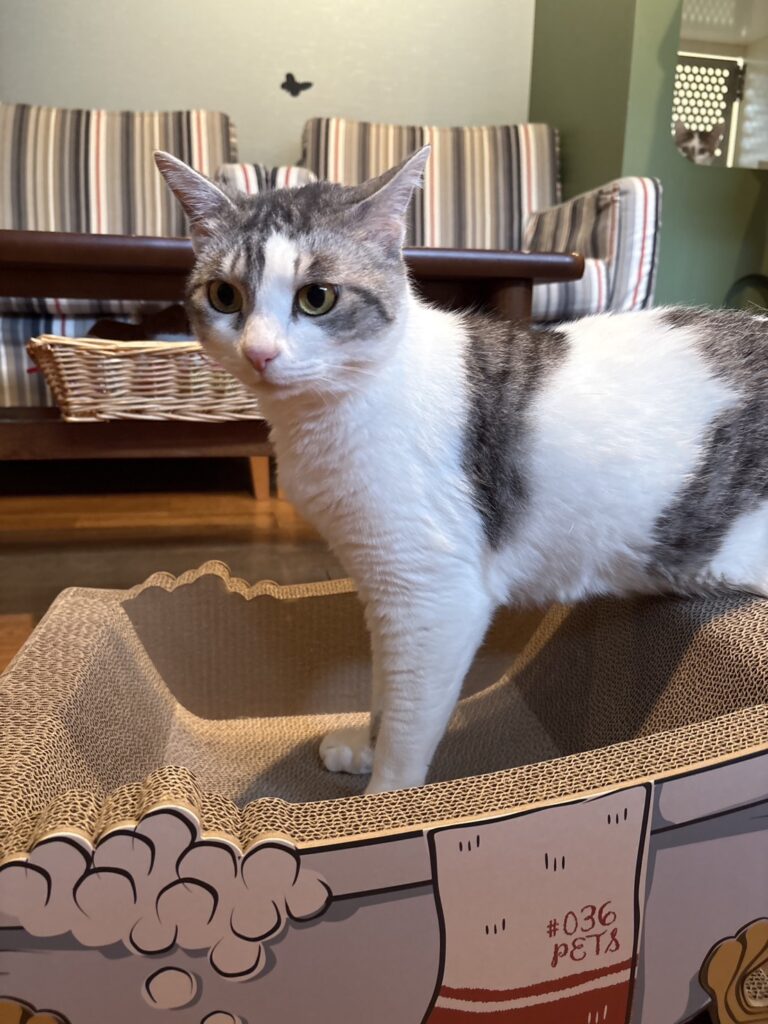

「しらさぎカフェ」の猫たち

現在、しらさぎカフェでは主に茨城県のボランティアから引き取った猫を保護している。茨城県では捨て猫や野良猫、不妊去勢手術をされていない猫が多いという。

「昔でいう殺処分対象の子がすごくたくさんいて、そこから引き取ることを決めました」と常安さんは説明する。

同カフェには現在、病気のため貰われることがない猫2匹のほか、里親募集猫2匹、隔離室で感染症の検査・治療中の猫が4匹、人慣れしておらず触ろうとすると暴れてしまう猫1匹がいる。隔離室にいる猫たちも里親募集対象だが、様々な環境から保護されており、ウイルスや細菌、寄生虫など猫同士の感染を防ぐために最低2週間の隔離が必要となる。触ろうとすると暴れてしまう猫は2024年の元旦に発生した能登半島地震の被災地から来た。もともと野生に近い環境で暮らしていたため、人間に慣れることが非常に難しいという。

「山の猫かもしれないんですよ。人とは関わってこなかった。構ってほしくないと思っていると思います」と常安さんは話す。

「保護」を謳ったビジネス

真の「保護犬」「保護猫」は年齢、病気、見た目や色も様々である。しかし近年、SNSで「保護犬」「保護猫」として紹介し、里親を募集する投稿のなかには、全て血統種や血統種のミックスなど「キラキラした」見た目の子が増え、目立つようになってきていると常安さんは指摘し、強い違和感を抱いている。

この現象の背景には、2012年の動物愛護管理法改正がある。改正以前は遺棄された犬猫を保健所は引き取っていた。ブリーダーに繁殖目的で飼われており、加齢などのために繁殖ができなくなった繁殖引退犬猫や危険なブリーディングによって生まれた遺伝子疾患や奇形のある動物が該当し、保健所に持ち込まれ、殺処分されることが多かった。

しかし動物愛護管理法の改正(同法35条)により、そのような動物を保健所が引き取りを拒否できるようになった。

そこで、ブリーダーはさらなる利益を求め、生まれる子が売り物になるからと何度も何度も出産させられた繁殖引退犬猫や、繁殖の過程で生まれた病気がちな犬や猫を「保護犬」「保護猫」として販売するようになったと、常安さんはみる。

こうした犬猫を購入する人々が善意で行動していることに、常安さんは危機感を募らせる。「購入した人は『保護犬を買ったんだ、助けてあげたんだ』という善意で行っているのに、実際はブリーダーが繁殖して余った子を売っている」と常安さんは指摘する。

価格も保護団体から譲り受ける場合は、保護期間中の医療費として2~3万円程度を支払うことが一般的なのに対し、10万円以上の値段に設定されている。さらに、ペットフード数年分の契約や保険加入などの抱き合わせ商法も多いという。

動物愛護問題に取り組んできた弁護士たちを中心に、虐待防止の法整備や啓発をすすめるどうぶつ弁護団理事長の細川敦史弁護士によると、現在の動物愛護管理法では、営利目的で動物を販売する第一種動物取扱業者には、動物を販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他世話を業として行う場合に必要な動物取扱業への登録と、買い手に対する対面での18項目の説明義務が定められている一方で、非営利の保護団体(第二種動物取扱業者)にはこうした義務が課されていない。

さらに、非営利を装いながら高額な譲渡対価を要求する団体について、実質的には営利業者というべきであっても、営利か非営利かの線引きが明確に決められていないため、「営利業者による無登録営業」と直ちに判断することが困難なことが問題だという。こうした法的な不備により、悪質な商法を完全に防ぎきれていないのが現状だ。

2025年中に再び動物愛護管理法を改正する動きが国会で進んでおり虐待動物の緊急一時保護制度の導入などが検討されている。しかし、悪質な業者の厳罰化に向けた改正ができるかどうかについて細川弁護士は「改正に至るほど不誠実な商法に対する認識が世間に広まっていない」と話す。一方で、「新たに法の穴を突くような商法が生まれる可能性も否定できない」とも述べ、継続的な対策の必要性を指摘した。

6.png)

6-300x111.png)