早稲田大学がある新宿区では2005年に路上喫煙を禁止する内容の条例が施行され、通行者のうち路上喫煙者の割合を示す「路上喫煙率」が同区内では50分の1にまで激減する成功ぶりを見せた。ところが近年、区内の観測地点の集計では駅周辺の路上喫煙率は横ばいの状態が続いている。横ばいの原因について、大都会だけに住民の入れ替わりが激しく、地方や外国から来たばかりで路上喫煙禁止ルールを知らない新区民が常に多数いることも一因ではないかとの議論もあり、区は広報や啓発に力を入れる構えだ。

改正による影響は

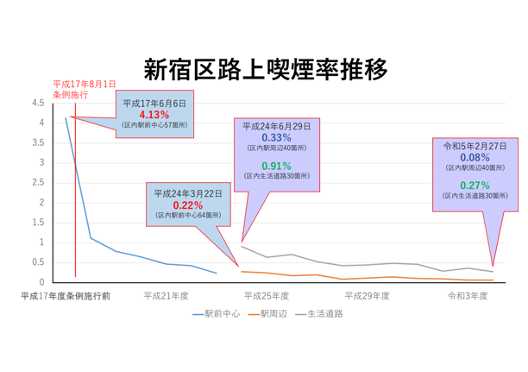

新宿区では2005年8月の「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」により区内全域で路上喫煙を全面禁止した。これに伴い、路上喫煙対策の効果を調べるため、区内の駅周辺40か所、生活道路30か所で路上喫煙の調査を行ってきた。条例施行前に4.13%だった路上喫煙率は、2022年度には駅周辺で平均0.07%と区が定める指標である0.1%以下を達成、生活道路では平均0.28%と同0.5%以下を達成し、その効果がうかがえる結果となった。2018年7月には受動喫煙対策を国レベルで徹底するため健康増進法が改正され、2020年4月1日より全面施行されたこともこの結果に繋がった可能性もある。

条例施行を機に急激に路上喫煙率が下がり、2012年以降も徐々に路上喫煙率は下がっていたものの、ここ数年は横ばい状態が続いていることについて、「対策の効果がないというわけではなく、新宿区の特性が大きく影響している」、と新宿区の路上喫煙を管轄する、ごみ減量リサイクル課まち美化係の、貝瀬理沙さんと宇賀神健太さんは考える。新宿区は訪日外国人を含めた来街者も多く、また居住者や在勤・在学者の出入りが非常に激しい、という特性がある。転勤や上京などによって新宿区に住み始めた人々は路上喫煙が禁止であるということを当初知らないが、住んでいるうちに条例を知って路上喫煙をやめる。しかし、旅行などで新宿区を訪れる人々は路上喫煙禁止を知らないまま過ごし、帰ってしまうことも多くあるという。

法律や条例以外にも、さらに路上喫煙を減らしていくため、新宿区は独自の取り組みを行っている。路上喫煙率の調査もその一つで、他に、新宿駅東口周辺地区、新宿駅西口周辺地区、高田馬場駅周辺地区などの美化推進重点地区において、道路美化清掃活動や駅頭でのPR活動、道路の不正使用防止パトロール(道路を占用する際の事前申請とその許可を受けていないまま道路を不当に占拠する看板や商品を扱う人を取り締まる活動)を行う「ポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーン」、区内主要駅周辺で、路上喫煙禁止パトロール員(区の委託を受けた人が活動)が路上喫煙者に対して直接声をかけたり、周知活動を行ったりする「路上喫煙禁止パトロール」、区内駅周辺及び生活道路において調査箇所を選定し、路上喫煙対策の効果を測定・対策する「路上喫煙率調査」の実施など様々なものがある。

吸わない人から見た変化

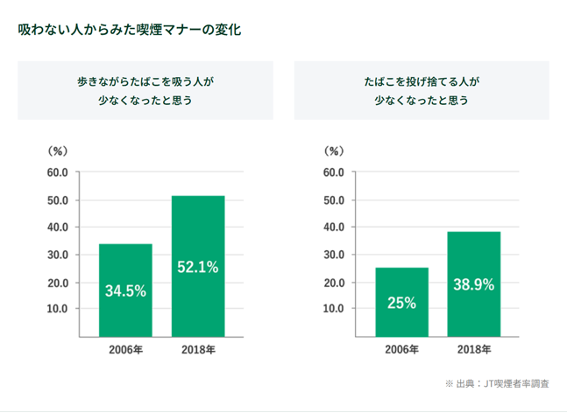

新宿区のように啓発活動やそれに伴う調査が様々な場所で行われてきたが、非喫煙者も路上喫煙者の減少を感じ取っていることが統計で明らかになっている。

JTの調査では、全国の成人男女約32,000人に郵送でアンケート記入を依頼し、2006年には1万8,595人、2018年には1万9,442人から回答を得た。表の通り2006年から2018年の12年間で歩きたばこやたばこのポイ捨てが減ったと考える人の割合が大幅に増加している。

【取材を終えて】 これらの取り組みはすべて区民や来街者の意識改革に繋がっている。いくら対策をしようとも、喫煙者の意識が変わらない限り、路上喫煙をゼロにすることは不可能である。受動喫煙などの被害を考慮して人を思いやり、迷惑をかけないというマナーの基本に立ち戻ることにより、路上喫煙は自然と減っていくといえる。(武田更紗)

6.png)

6-300x111.png)