人口の13%を外国人が占める東京・新宿区の区営施設、しんじゅく多文化共生プラザは新宿区内でも国際交流が盛んに行われる場所で、同区や近辺の外国人の日本語学習をサポートしている。中心となっているのはボランティアの人々。教室の関係者や外国人の日本語教育に関わる人々の話からは、こうした教室がただ日本語を習うためだけの場所ではなく、交流の場になっていることが浮かび上がってきた。

新宿区の日本語教室は多種多様

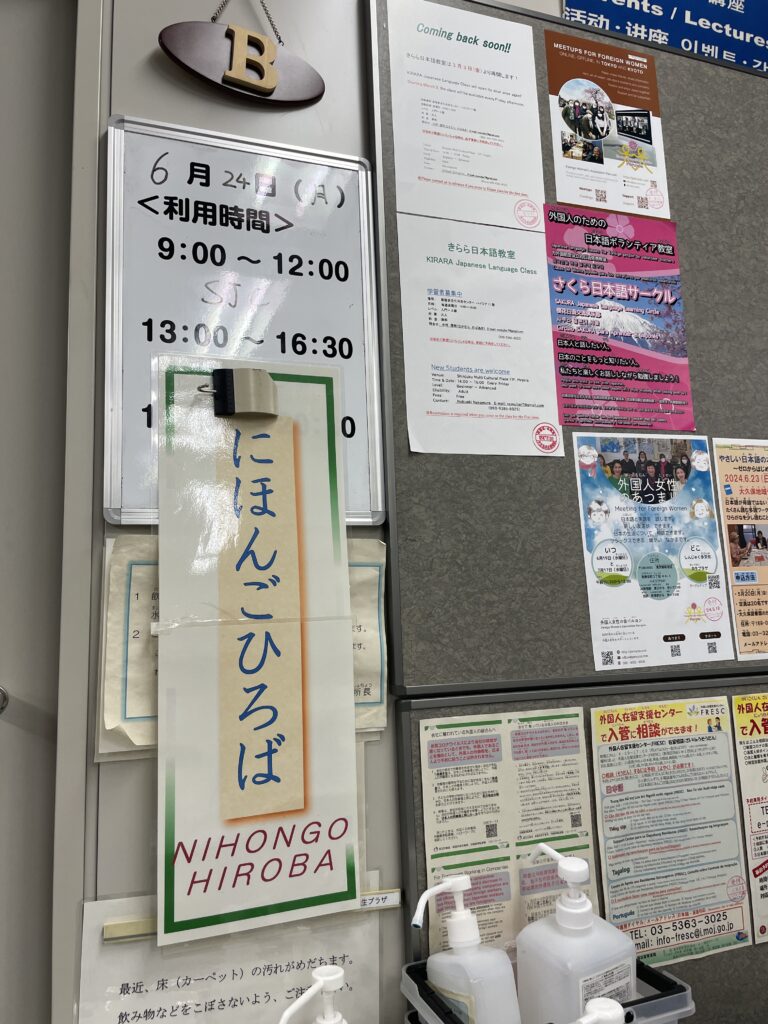

しんじゅく多文化共生プラザは、ゴジラで有名な歌舞伎町のTOHOシネマズの近くで、東京都健康プラザ・ハイジアという建物の11階にある新宿区公営の施設だ。新宿区の統計によると2024年7月1日現在の同区の人口は35万1546人でそのうち外国人は4万5763人。 区の中心部にある同プラザについて 、新宿区は「外国人と日本人の交流の拠点であり、また、生活に必要な情報を多言語で提供したり、相談に応じている。さらに、皆さんの活動のサポートやコーディネートをしている」と説明。新宿区民以外も利用できるという。

受講者の1人であるカルロス・アントニオさん(27歳/アメリカ・ニューヨーク出身)は「現在渋谷区に住んでおり、しんじゅく多文化共生プラザで開かれている教室に加えて、2つ日本語教室に通っている。居住する渋谷区にも日本語教室はあるが、数や種類が少ない」と話す。このしんじゅく多文化共生プラザの教室では、「2か月2000円という安い金額で、一対一で教えてもらえる」「プログラムがきちんとあり、自分のニーズに合った授業をしてもらえる」という点に魅力を感じ、「現在は習いたいと思っていたひらがなを習うことができている」という。

カルロスさんが日本に来たのは3年前。当時交際していた人が日本人で日本に帰る際一緒に来日したという。英語からスペイン語、スペイン語から英語の翻訳の仕事をしており、その合間を縫って日本語教室に通っている。

受講者はアジアから 中国、ネパール大半

高木さんは60代で、学童保育の非常勤講師をしている。「娘に勝手に日本語ボランティアの講習に申し込まれたのがきっかけでボランティアを始めて、この教室以外にも実際に小学校や中学校で行われている日本語教室にもボランティアとして参加している」という。

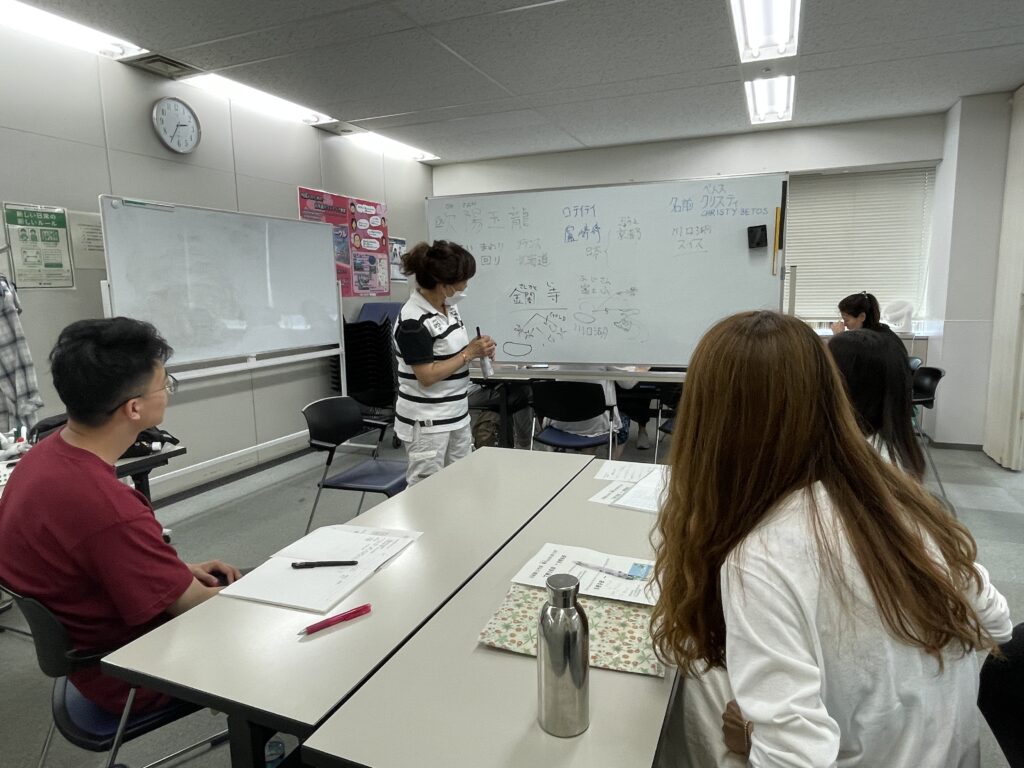

「日本語ひろば」は新宿区直営で、しんじゅく多文化共生プラザの一室で毎回1時間開かれている。週4回、月火木土の曜日ごとのテーマに基づいて教室が開かれ、レベル別でグループを分けている。テーマは月曜日が漢字、火曜日は日本語を全般的に、木曜日は会話・初級文法、土曜日は会話だ。

「『日本語ひろば』に参加している方々はアジア出身が多く、中国・ネパールがほとんど。年ごとに受講者の国籍は変化しており、以前は韓国籍の方も多かった」と高木さんはいう。受講者対象は16歳以上で参加者の年齢は幅広く、「日本で働くために日本語検定や運転免許などの資格を取らないと日本で働けないため、そのような検定試験に向けて勉強している人も一定数来ている」という。

今回記者が訪れたのは、漢字をテーマとした月曜日の「日本語ひろば」だった。レベル区分は上級・中級・初級の3段階で、上級レベルでは新聞の記事を読んで、語句の意味をホワイトボードでボランティアが教える。中級では、高田馬場という地名から関連した「馬」の漢字を使っている語句や熟語について掘り下げて、受講者の出身地の文化と共有して教え合う。初級レベルでは、ひらがなと簡単な会話をプリントで教えていた。

上手く伝わらない場合は翻訳アプリを使って、コミュニケーションを円滑にする。この時のボランティアは全員女性で、高木さんによれば、「『日本語ひろば』に限らず、ボランティアになる人は定年退職を迎えた60代以降が多い」という。

小中学生の学び、大人と違う事情

一方で、高木さんは小中学校で開かれている、児童・生徒向け日本語ボランティアにも参加している。「親や学校の先生との三者面談などで、このボランティアによる日本語教室が紹介されることが多く、外国人生徒とその親に対して学校の成績を参考にしながら勧められている」というが、一方で「小中学校での日本語教室では、(ボランティア講師と児童・生徒の)年齢が近くない」上、「生徒によってニーズがかなり違う」点が課題になると明かす。

小中学生対象の教室では、「小学校と中学校それぞれ児童生徒1人あたり70回を上限として、放課後にマンツーマンで宿題などをサポートしている。1回につき小学校の生徒は1.5時間、中学校の生徒は2時間と決められてはいるものの、通うペースは生徒が決められる。教える場所は学校によって異なるが、小学校は本人の教室、図書室、算数ルーム等、中学校では本人の教室、予備の教室や小会議室を利用し、一つの教室(部屋)にボランティアと基本的に一対一、都合によっては2組になったりもする」という。

実際に関わってみて「外国人生徒の中には親の都合で2~3年日本で過ごして母国に帰ると言われており、教室に『来させられている』感覚の生徒もいるが、そのような生徒には無理に教える必要はないと感じることもある」という。

しかし、高木さんは児童生徒のサポートに工夫を凝らし、一次関数などの数学も教科書や参考書を自ら読み込み、熱心に教えている。教材費、交通費については「自費で賄っているが、教室を運営している自治体などの団体から二か月に一度その分のお金が支給されるところもある」という。

飽きてしまう生徒に対しては、「遊びを取り入れて教えるという工夫をされている方もいる」という。「カリキュラムは組まれていないため、ボランティアの方々が自由にできる部分も大きい」と、この活動の自由さと難しさを説明した。

より日本語教室を良いものにするためにどのようなことが求められるのか。高木さんは「年齢が近い大学生の方が相談しやすいこともあるのではないかとも思っている」。だが、子どもたちに近い年代の人ほどボランティアになることが少ないのだという。

「違い」をポジティブに

外国人が日本に来て言葉を学び、また学校で教育を受けることに、どんな課題があるのか。

早稲田大学大学院日本語教育研究科教授で、自らもボランティアとして新宿区で外国にルーツのある中学生の教科支援をしている福島青史さんは、ボランティア中心の態勢について、「ボランティアをしている人は、困っている人を助けたいという思いでボランティアをしているが、日本語教室には留学生が多く、本当に困っている人は来ない。しかし交流の場としては良い。来ている人は日本語学校のように日本語だけを勉強しに来ているわけではないだろう。」と解説する。

また、親の都合で来日した外国人生徒たちについて「日本に来る子どもたちは『すぐ帰国する』と親に伝えられるが、結局長く住んでいる場合もある。そうなると、学習継続ができなくなる可能性やパフォーマンスが下がる可能性が高い。また、教育制度や言語が母国と違うことが子供にとってはかなり負担となり、特に社会や国語などの文系科目は国によって内容が違うため厳しい」と指摘する。また、「大人は稼ぐという目標があるが、子どもは国境や文化を越えて移動するのは負担になっている」という。

そして、来日して「日本での進学が遅ければ遅くなるほど日本語の修得度はゆるやかになっていき、高校受験などの受験の壁にぶつかりやすくなる。」という。「現在は帰国子女制度などもあるが、一般的な受験はハードルが高いにもかかわらず、日本では高校以上の学歴が求められることが多い。これでは、日本で生活していくことが困難になりやすい。そうならないよう、進学以外の選択肢も数多く用意することが大切だ」と指摘している。

その上で、日本に住む外国人の子どもから大人までに対する日本語教育の重要さについて、「2019年の入管法改正によって、高度技能人材だけではなく特定技能も受け入れるようになった。移民政策をとらないと日本政府は言っているが、受け入れ態度も重要であり、外国人家族の母国語・文化などの価値観を周りの住民も理解することが必要だ。特に子どもは母国に帰っても、日本で馴染んだものとは違う母国の教育制度や言語についていくことが難しくなる。子どもは大人に振り回される」という。そのため、例えば学校の教員のように、子どもにとって影響力のある人が「母国語をしゃべってもいい、外国人生徒の母国のものに対して『○○いいよね』などと母国語の価値を認め、そのことを生徒に伝えることや、日本語ではない言語が存在する環境があることが大切だ」と訴えた。

おことわり この記事の最終段落の「特定技能も受け入れるようになった」という部分は、当初「特定技能実習生も受け入れるようになった」と誤って記述しておりました。訂正いたしましたことをお知らせ致します。(10月26日13時15分)

6.png)

6-300x111.png)